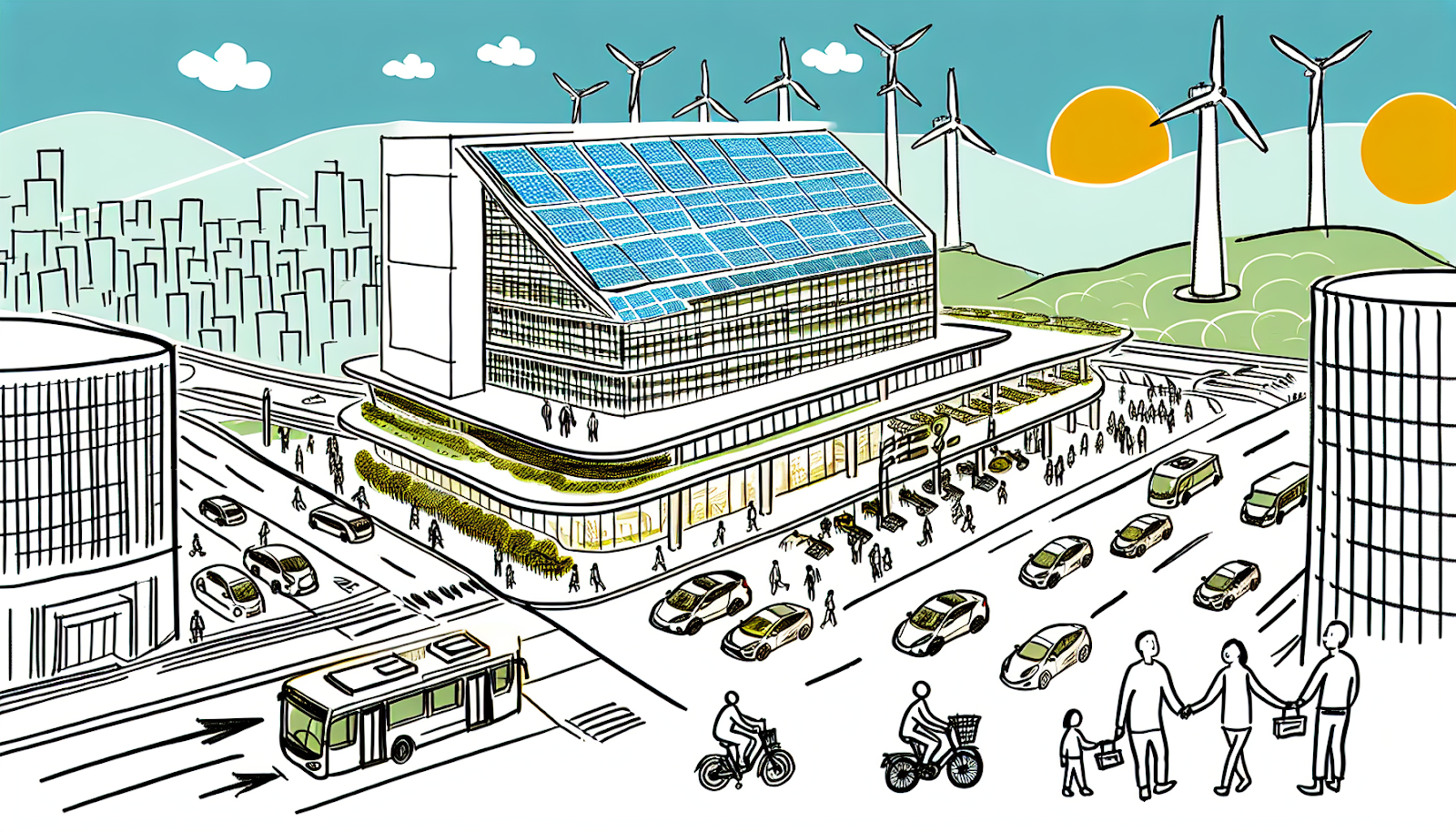

在全球氣候變遷日益加劇的背景下,台灣作為一個高度依賴進口能源的小型經濟體,需要面對如何在有限資源下實現節能減碳這一挑戰。這不僅需要政府制定有效政策,更需要民眾和企業共同努力。以下,我們將從政策、產業、民眾參與及企業合作四個層面探討如何實現永續綠色生活。

一、台灣政府的節能減碳政策與目標

台灣政府早在2008年便提出『永續能源政策綱領』,以提升能源效率和降低能源密集度為核心目標。所謂『能源密集度』是指每單位經濟產出所需的能源量,也就是用更少的能源創造更多價值。例如,每年提高能源效率2%以上,到2025年將能源密集度下降50%。此外,在2030年的『國家自定貢獻』(NDC)中設定了溫室氣體排放量較2005年水平降低24%±1%的目標。

為了實現這些目標,政府推出了『十二項關鍵戰略』,包括提升再生能源裝置容量、擴大節能行動效益,以及推動運具電動化等措施。例如,在台北市推出了交通減碳獎勵方案,只要員工每月減少30公斤或100公斤二氧化碳排放,就可獲得相應獎勵。這些策略涵蓋交通、建築、工業等多個領域,為全社會向低碳轉型奠定基礎。

二、產業轉型與政策支持

要實現長期減碳目標,產業轉型是不可或缺的一環。首先,需要整合各部會和產業聯盟的階段性減碳目標,同時加強國營企業透明度。此外,引入循環經濟概念,即將廢棄物重新利用或回收,以降低資源浪費。例如,一些製造業已開始使用回收材料製造新產品,不僅降低原料需求,也有效控制廢棄物處理成本。

另一個重要工具是建立全民二氧化碳排放帳戶及交易機制。透過這樣的平台,不僅可以鼓勵企業積極投入減碳行動,也讓每位公民都能清楚了解自己的排放狀況並採取相應措施。例如,『產業升級轉型行動方案』已協助許多傳統製造業進行設備更新,提高生產效率。同時,中小企業也採取簡單但有效的方法,如安裝太陽能板或變頻冷氣,以達到節能效果。根據經濟部的數據顯示,這些措施每年可為中小企業節省約20%的能源成本。

三、民眾參與的重要性

除了政策和制度設計外,要真正落實節能措施還需要民眾主動參與。從日常生活來看,每一次選擇都可能影響整體結果。例如,在購買家電時選擇具有『節能標章』認證產品,不僅省電還省錢;出門時多使用大眾運輸或腳踏車代替私人汽車,不但有助於緩解交通壓力,更可顯著降低二氧化碳排放量。

此外,『低碳生活模式』正在逐漸被更多家庭接受,包括使用高效照明設備、安裝太陽能熱水器,以及選擇低耗水量洗衣機等方式,都可以讓每個人輕鬆地融入綠色生活。同時,加強教育宣導也是關鍵,例如學校課程中加入相關內容,使下一代從小培養起環保意識。而像淘汰二行程機車換購通勤月票或發放補助金這類方案,也讓更多人願意主動改變習慣,共同為環境盡一份心力。

四、企業合作的角色

在邁向永續發展之路上,企業扮演著不可忽視的重要角色。一方面,它們可以通過技術創新來主導市場變革,例如研發本土品牌電動車或改良製造流程以降低耗能;另一方面,也可以配合國家政策逐步淘汰老舊設備,提高生產效率並降低污染物排放量。

一些領先企業已經開始採取行動,比如臺灣迪卡儂將所有門市燈具更換為LED燈,同時加裝感應裝置,大幅降低用電需求。此外,大型零售商如遠東百貨則優化接駁車路線,以更高效地服務顧客且達到減少油耗目的。根據統計,此類措施每年可使公司油耗下降數十萬公升,同時顯著降低二氧化碳排放量。不僅如此,有些公司還透過改善包裝材料來達到更好的資源管理效果,例如西合實業股份有限公司就成功削減塑膠包材使用量,大幅降低廢棄物生成率。

五、政府與民間協力的必要性

最後,我們必須認識到,要真正實現上述所有措施,需要全社會共同努力。政府負責制定方向明確且具操作性的政策,而民間則需積極響應並付諸實踐。例如,在地方層面,可以成立社區級別的環保組織來監督公共設施是否符合低耗能要求;而在全國範圍內,可以舉辦更多類似『地球日』的大規模活動,以喚醒更多人的環保意識。同時,『全民減碳存摺』計畫也提供了一種創新的方式來記錄每個人的努力成果,使大家更有參與感和成就感。

然而,台灣在推動節能減碳的過程中仍面臨不少挑戰,例如再生能源的普及速度較慢、部分產業轉型成本高昂等問題。因此,未來需要更多資金投入與技術支持,並加強國際合作以引進先進經驗。結論而言,一個成功且持久的節能減碳策略絕不能只停留在紙上談兵,而是需要落實到每一位公民和每一家公司的日常行為中去。在此基礎上,再由政府提供適當引導和支持,相信台灣一定可以克服挑戰,走出一條屬於自己的綠色永續之路。我們期待未來看到更多成功案例,共同迎接更加美好的明天。