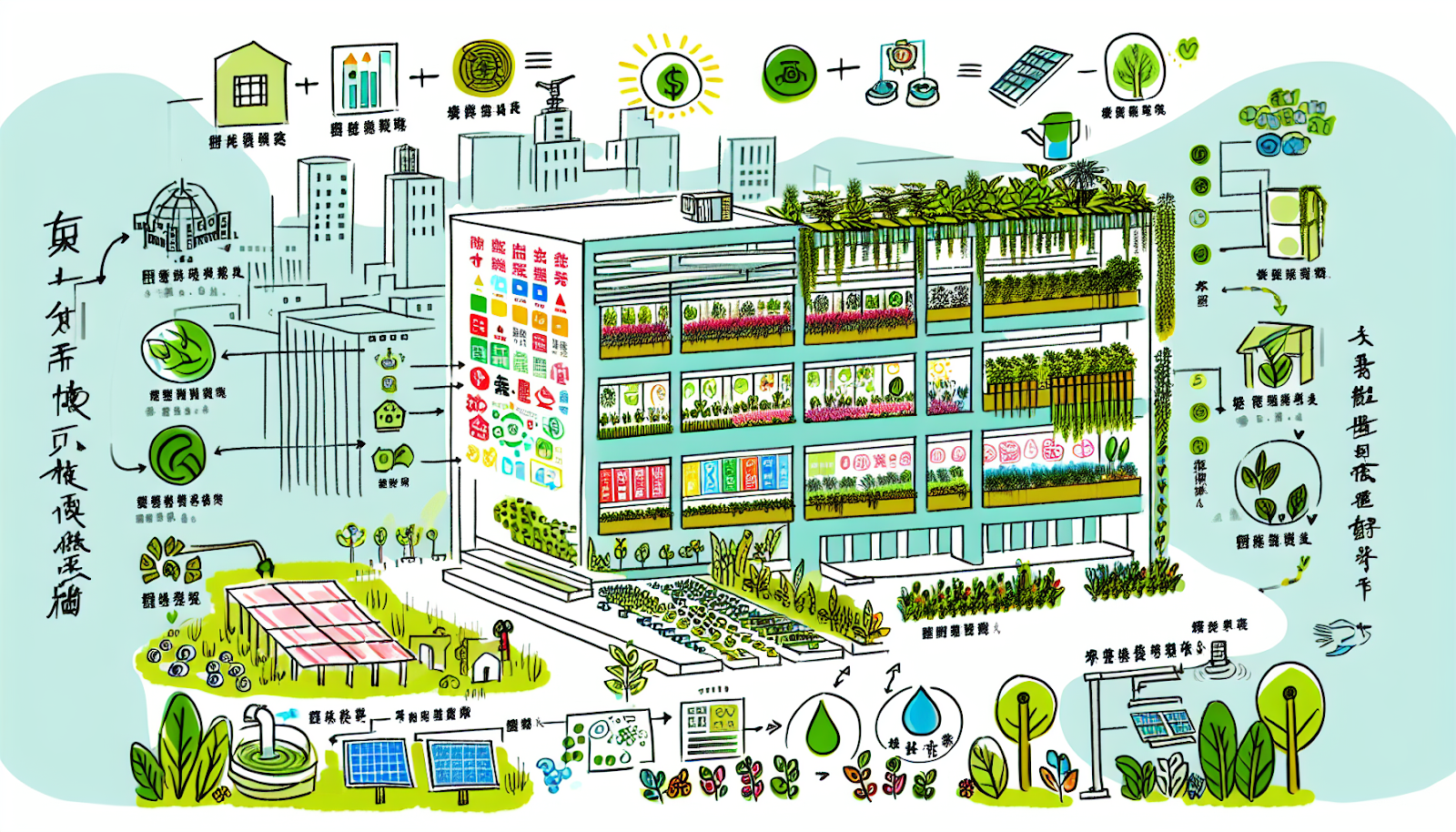

台灣作為一個高度都市化且資源有限的地區,在面對氣候變遷和環境壓力時,「如何透過建築設計來達到永續發展目標」成為重要課題。「綠建築」概念因此誕生,其核心是以環保、節能和健康為主軸。本文將深入探討這些七大評估指標如何在實際應用中推動永續發展目標,同時分析挑戰並提出策略建議。

一、台灣綠建築八大指標解析

1. 生態指標:生物多樣性與綠化量的提升

生態系統是人類賴以生存的重要基礎,因此「生物多樣性」和「綠化量」成為首要考量。透過增加基地內植被覆蓋率,不僅可以固定更多二氧化碳,也能提供動植物棲息地。例如,高雄市某住宅專案採用了垂直花園設計,不僅美化了城市景觀,還吸引了多種鳥類和昆蟲棲息,大幅提升了整體生態價值。同時,此類設計也有助於降低都市熱島效應,提高居民生活舒適度,特別是在夏季高溫期間。

2. 基地保水指標:雨水管理與滲透儲留的應用

隨著極端氣候事件頻繁,「基地保水」強調雨水管理,包括滲透儲留和軟性防洪措施。一些商辦大樓已經採用了透水鋪面設計,有效減少淹水風險。此外,新北市某社區安裝了雨水回收系統,每年可節省超過30%的自來水使用量,用於景觀灌溉和清潔用途。這不僅顯示出良好的資源利用效率,也為其他社區提供了可複製的範例模式,特別是在缺水地區更具應用價值。

3. 水資源指標:節約用水與中水回收系統

台灣長期面臨缺水危機,因此「節約用水」成為不可忽視的一環。從安裝低流量衛浴設備到引入中水回收系統,都有助於降低對外部供給的依賴。例如,一家飯店通過雨污分流管線改造,每年減少近20%的自來水消耗,同時提高了營運效率。此外,中小型企業若能借鑒此模式,也將有效緩解地方供需壓力,提高整體抗旱能力,特別是在水資源緊張的季節。

4. 節能指標:能源效率提升與智慧建築技術

能源使用效率直接影響碳排放。「節能」涵蓋外殼隔熱性能優化、高效空調系統以及智慧照明控制等層面。例如,全熱交換器是一種常見設備,它通過回收室內外空氣中的熱能,大幅降低冷氣需求。此外,一些住宅專案還結合太陽能板,不僅提供部分電力自給,更顯著降低了住戶電費支出。同時,引入智慧家庭控制平台,可進一步優化能源分配,使住戶享受更高科技、更低成本的生活方式,並促進能源使用的透明化與效率提升。

5. 減廢指標:CO₂減量與廢棄物管理

從施工階段開始注重材料選擇,可以顯著降低碳足跡。例如,再利用拆除下來的舊混凝土作為新工程基底材料,不僅符合循環經濟理念,更有效控制成本。一些工業園區更進一步引入智能分類設備,提高廢棄物再利用率至80%以上,大幅縮小垃圾填埋場需求空間。然而,在推行此類措施時,也需注意初期投資較高可能帶來的不確定因素,需要政府提供相應支持政策以分攤風險並鼓勵更多業者參加試點項目。

6. 健康指標:室內環境品質與健康設計

室內空氣品質直接影響居住者健康。「健康」方面要求良好的採光通風,以及避免使用含揮發性有機物(VOC)的裝修材料。一些高端住宅配備全熱交換器和抗菌塗料,以確保室內空氣清新無污染。同時,開放式窗戶設計讓自然光充分進入,有助於居民心理健康改善。此外,引入植物牆或自然元素融入室內設計,也被證明可有效降低壓力水平並增強幸福感受,是未來值得推廣的重要趨勢之一。

7. 污水垃圾改善指標:污水處理與垃圾減量措施

都市垃圾處理能力有限,因此「污水垃圾改善」尤為重要。一些商業中心已安裝堆肥機器,用於處理餐飲垃圾;同時也推行雨污分流管線改造工程,以提升污水平衡處理能力。這不僅緩解了地方政府壓力,也帶動了周邊產業鏈升級。然而,由於堆肥機器初期投入較高且需要定期維護,目前仍存在普及困難,需要更多試點項目驗證其長期經濟價值後再逐步推廣至全國範圍內使用,以確保公共資金投入最大化效果達成。

二、綠建築在實際應用中的挑戰與成效

挑戰:技術門檻、成本考量與市場接受度

雖然理念先進,但落地執行仍需克服諸多障礙。例如,高性能材料價格昂貴,使得一些開發商望而卻步;同時,大眾對於相關技術了解不足,也限制了市場需求。此外,在既有老舊社區推行改造計畫時,更可能遭遇居民反對聲浪。根據某研究報告,約有40%的建案因成本問題而延遲或取消,顯示出經濟因素對綠建築推廣的重大影響。失敗案例中,部分建案因缺乏專業技術支持導致設計與施工脫節,最終未能達到預期效果,這提醒我們在推廣過程中需更加謹慎,並強化專業培訓與技術支援。

成效:能源節約、資源利用效率提升及居住環境改善

儘管如此,那些成功落實綠建築理念的案例仍然證明其價值所在。不僅運營成本顯著下降,而且整體生活品質也有所提高。例如,新北市某智慧型住宅專案每年可節省超過20%的能源支出,同時吸引大量買家青睞。然而,針對失敗案例的深入剖析顯示,若能在初期規劃中更全面考慮技術與經濟可行性,許多問題是可以避免的。

三、推進永續發展目標的策略建議

1. 政策支持與法規完善

政府需要制定更具誘因性的補貼政策,例如針對安裝太陽能板或使用低碳材料提供稅務優惠,具體如減免10%至15%的所得稅。同時,加速更新老舊法規,使之更加符合現代需求,例如強制要求新建案達到一定比例的雨污分流或再生能源使用率。此外,可考慮引入容積獎勵制度,鼓勵開發商採用綠建築設計,並提供相關數據支持以提升政策透明度。

2. 技術創新與教育推廣

科技公司應投入更多研發力量,以降低高性能設備成本;此外,各級學校也可將相關知識納入課程內容,提高下一代對永續議題認知度。例如,開設專門的綠建築課程或舉辦相關競賽,激發學生對該領域的興趣。同時,透過社區講座或線上課程,向大眾普及綠建築的基本概念與實踐方法。

3. 公私合作模式促進綠建築普及化

企業可以通過參與公私合營項目,共同開拓市場潛力。例如,由政府牽頭建立示範社區,再由民間企業承包具體施工事宜,有助於快速積累成功經驗並複製至其他地區。同時,透過透明化的合作模式,確保資金與資源的有效利用,並建立公開的績效評估機制,以提升合作信任度。

四、結論

總結而言,台灣綠建築九大指標不僅是推進永續發展的有效工具,更是改善居住環境與提升生活品質的重要途徑。未來,透過政策支持、技術創新及公私合作模式的推動,綠建築的普及化將更進一步,為台灣的永續發展奠定堅實基礎。具體而言,應加強政策細化與執行力,推動技術成本下降,並透過教育與合作模式提升全民參與度,最終實現永續發展的共同目標。