在全球化的今日,即使科技日新月異,但飢餓問題依然是許多國家面臨的一大挑戰。根據聯合國糧農組織(FAO)的報告,目前全球仍有數億人處於糧食不足狀態。為了解決這個問題,我們需要從多角度出發,提出具體且可行的解決方案。以下將從六個方面深入探討。

一、食物銀行系統的建立與運作

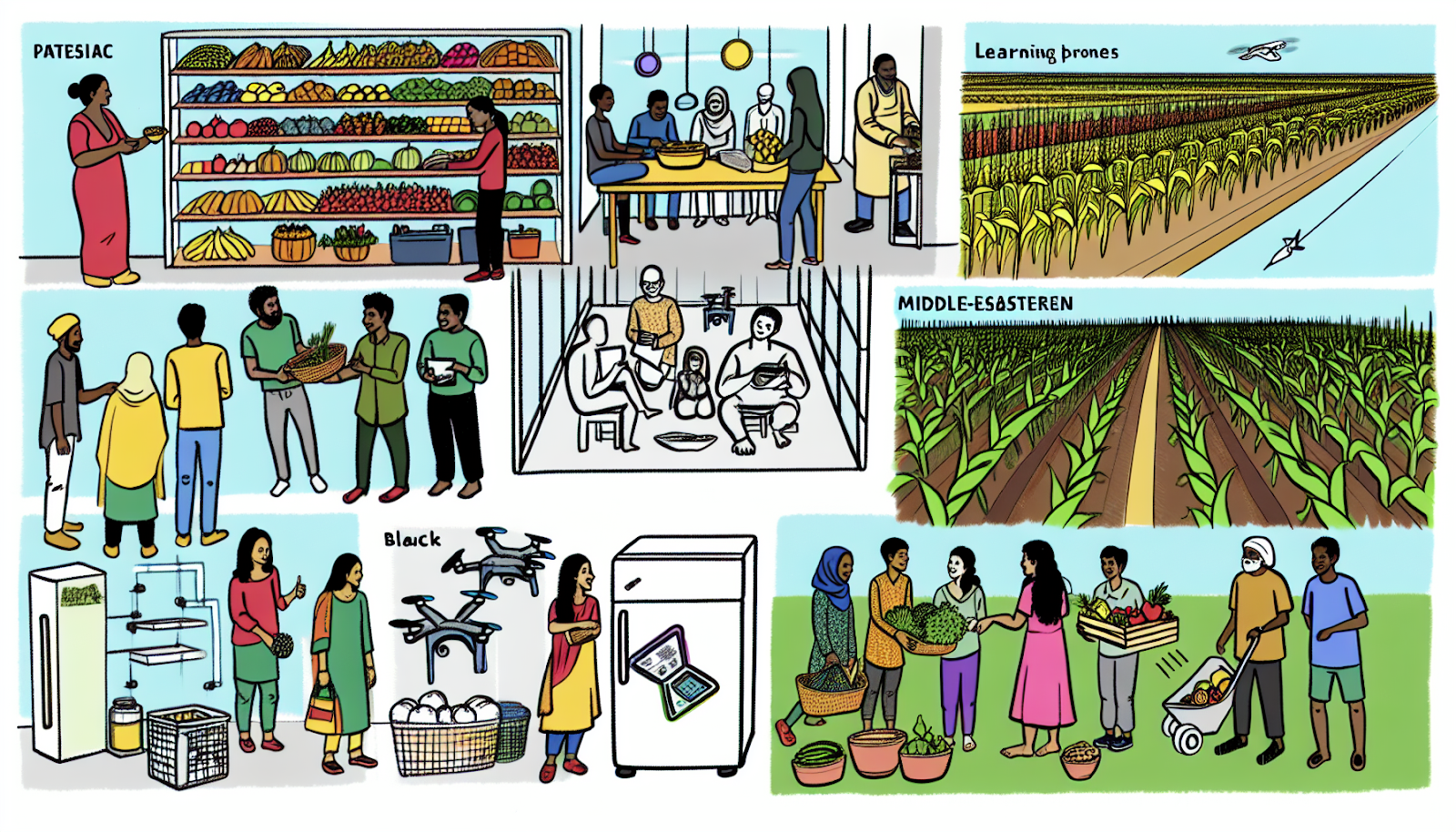

台灣的食物銀行系統是一項重要機制,被譽為亞洲乃至世界的一大亮點。這些機構透過與超市合作,每日盤點即將到期但仍可安全使用的食品,迅速通知社福機構取用。此外,他們運用IC技術和物流管理,有效降低食品損壞率。不僅滿足了弱勢群體需求,也減少了因浪費而造成的不必要損失。然而,在全球比較中,美國推出「LeftoverSwap APP」,促進剩餘食品交換;丹麥則通過政策措施成功減少25%的食品浪費。這些經驗不僅為台灣提供啟發,也提醒我們需加強與國際網絡合作,提高資源整合效率。同時,針對偏遠地區物流配送困難的問題,可考慮引入無人機或設立區域性物流中心,以提升覆蓋範圍。

二、農業教育與生產力提升

《食農教育法》是台灣推動糧食安全的重要政策之一,其核心目標包括支持在地農業、培養均衡飲食觀念及珍惜糧食。例如,在校園中推廣珍惜糧食和地產地消概念,不僅讓孩子了解糧食來源,也促進地方經濟發展。同時,此法案還鼓勵學校設立特色課程,如金針菜種植或木瓜果乾製作,以深化學生對飲食品質及來源鏈條認識。目前已有20所學校參加相關計畫,大幅提升學生參與度。然而,要進一步優化此政策,需要增加跨部門協調以確保資源公平分配,同時探索如何將此模式擴展至更多偏鄉地區,例如透過數位化教學資源,讓更多學校能夠參與其中。

三、高科技農業解決方案

現代化技術是解決飢餓問題的重要手段之一。在一些貧困地區,引入智慧耕作技術成為提高糧食產量的重要工具。例如,「精準灌溉」通過感測器收集土壤濕度數據,自動調整灌溉時間及水量,有效降低水資源浪費;AI驅動設備則能預測病蟲害風險,提高土地利用效率。此外,日本採用無人機監控稻田生長情況,而印度則利用IoT技術幫助小型農戶優化施肥策略。這些措施不僅改善當地居民生活質量,也為全球糧食安全提供創新的解決途徑。同樣,台灣也應考慮引進更多國際成功案例結合本地需求進行技術創新,例如開發適合本土環境的小型自動化設備,並將這些技術融入公私協力模式中,提升資源分配效率。

四、營養補充與健康教育

除了提高糧食產量外,我們也不能忽視營養問題。台灣全民食物銀行協會針對偏鄉學校推出營養補充包計畫,以確保兒童能攝取足夠且均衡的營養。同時,他們還舉辦健康飲食知識講座,提高家庭對合理膳食品質及數量分配的重要認識。一份健康均衡餐點,不僅影響身體發育,更關乎學習能力及未來競爭力。例如,一項研究顯示,每週接受兩次營養輔助餐點後,小學生平均專注力提升15%。然而,要擴大此類計畫覆蓋範圍,需要克服物流配送難題,例如與物流公司合作設立專屬配送路線,並尋求更多公私部門共同投入資金支援。

五、減少食物浪費與共享文化

惜福行動是解決飢餓問題的重要一環。我們可以從購買適量食品開始,例如選購醜蔬果(外觀不佳但品質良好的水果或蔬菜),避免因外貌缺陷而導致浪費。如果家中有多餘但尚未過期的食品,可以捐贈給當地社福機構或參加共享冰箱計畫。一些地方甚至設立專門的平台,用於交換或分享剩餘資源。此外,日本「小量多取」活動鼓勵顧客減少廚餘,而丹麥則通過政府主導的大規模宣傳活動成功減少25%的食品浪費。這些案例證明,共享文化不僅能有效減少浪費,也能促進社會互助精神。而台灣可以借鑒這些經驗,加強政策執行力度並完善推廣策略,例如結合高科技農業與共享平台,打造更全面的資源再利用系統。

六、公私協力模式的實踐

「零飢餓」策略是台灣政府近年來推動的一項綜合性政策,包括擴大供餐服務、設置惜福專區以及鼓勵企業參與公益活動等措施。例如,在偏鄉地區,由政府主導設立免費午餐計畫,而企業則負責提供所需資金或物流支援。一些非營利組織也加入其中,共同打造全方位、多層次支援網絡。然而,此模式亦面臨挑戰,如部分偏遠地區基礎建設不足導致物流配送困難。因此,加強基礎建設投資以及完善跨部門合作機制,是未來努力方向之一。此外,可參考巴西「零飢餓計畫」,將高科技農業融入公私協力模式中,以提升整體效益並確保永續性發展。

七、結論

要有效解決飢餓問題,需要從多方面著手,包括建立完善分配系統、提升農業生產效率、引入高科技手段,以及倡導惜福文化等。同時,各界必須攜手合作,共同努力創造一個沒有饑荒威脅的新世界。我們每個人都可以盡一份心力,例如珍惜每一口飯菜、支持本土農產品等。唯有當每個人都意識到自身責任,並積極參與各項行動,我們才能真正邁向零飢餓目標,實現一個更美好的未來。