台灣綠建築政策與評估指標如何促進日常節能與環境可持續發展?

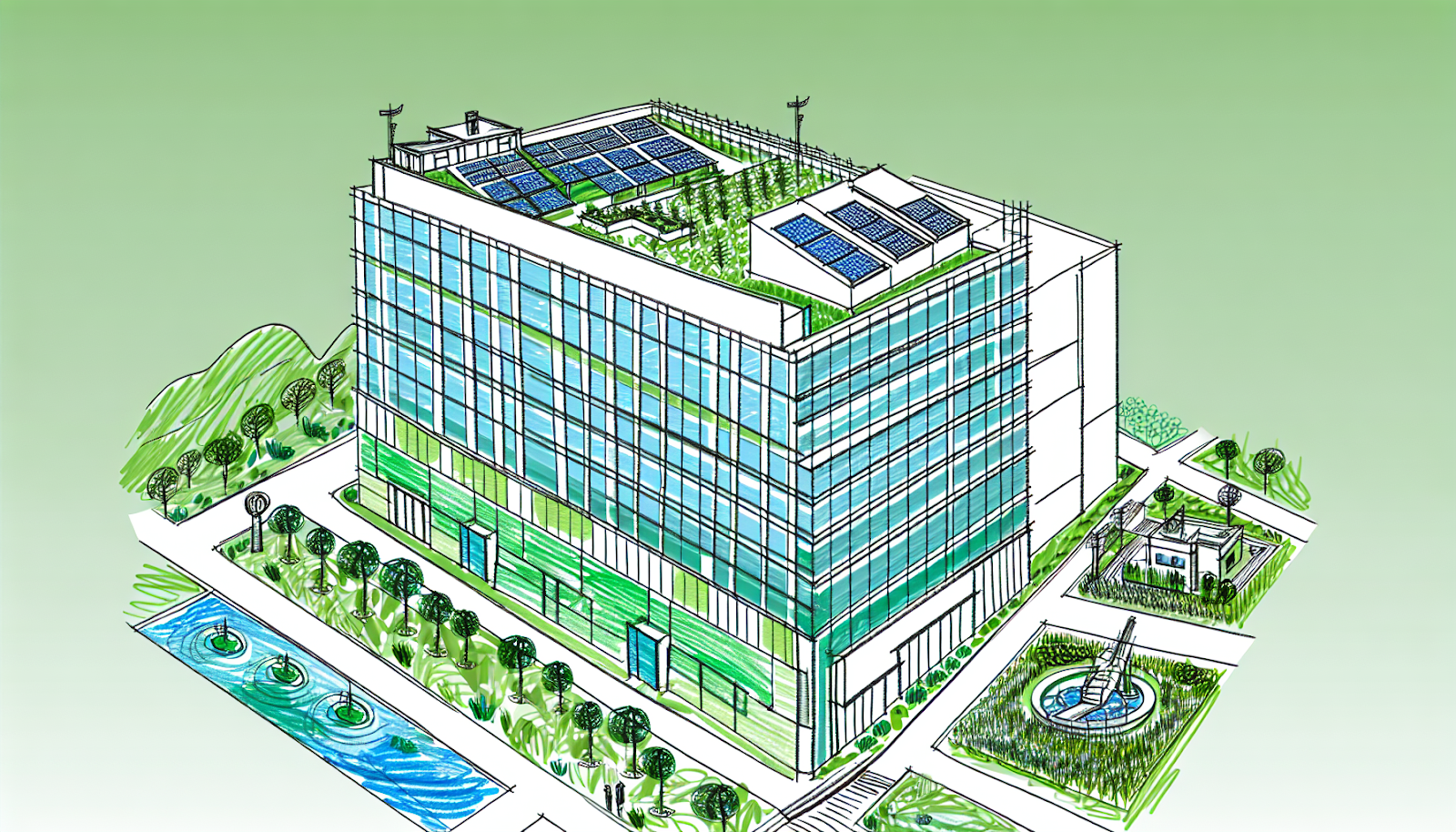

隨著全球對氣候變遷和環境永續議題的重視,台灣也積極推動綠建築政策,以提升能源效率並減少環境負擔。本文將探討台灣綠建築政策的背景、核心評估指標及其在日常節能和環境可持續發展中的具體作用。

台灣綠建築政策的背景與推動歷程

綠建築評估系統的制定與九大指標概述

1999年,內政部推出了「綠建築評估系統」,該系統涵蓋九大核心指標,包括生物多樣性、基地保水、日常節能等,為建築設計提供了科學化基準。例如,「生物多樣性」指標強調保護當地植被及設置生態廊道,這些廊道可作為動植物的移動通道,維持生態平衡;而「基地保水」則聚焦於土地滲透性能,減少都市洪災風險。透過這些簡單易懂且具有操作性的規範,讓更多人理解何謂永續理念。

法規推動:2005年綠建築專章的實施與內容

2005年,《建築技術規則》中增訂了「綠建築專章」,確立基地綠化、基地保水及節約能源等六項具體規範。例如,新北市某購物中心採用了雨水花園設計,在暴雨期間有效緩解排洪壓力,成為成功落實此法規的一個典範。

公有新建建築物綠建築證書要求

自2002年起,中央機關或受補助比例超過50%的公有新工程,其造價若達5000萬元以上必須取得候選證書才能核發執照。一份政府報告指出,自此措施啟用後,每年新增符合認證的大型公共工程數量穩步上升,不僅提高公共工程對環境友善性的要求,也帶動民間企業投入相關技術創新。

節能評估指標如何促進日常節能

日常節能指標:高效能外牆材料、智慧照明系統等應用

「日常節能」著重於降低空調和照明耗電量。例如,高效外牆材料如隔熱玻璃和隔熱塗料可以顯著減少冷氣需求,而智慧照明系統如感應式LED燈光則根據人流自動調整亮度。一項研究指出,一棟採用全套智慧家居控制的新型住宅,每月電費比傳統住宅低20%以上,顯示出顯著效果。(資料來源:《能源效率報告》,2020年版)。

二氧化碳減量指標:再生能源與低碳建材的使用

此項目聚焦於再生能源,如太陽光電板安裝,以及竹材或回收塑膠製品在室內裝修中的應用。一份研究指出,一棟配備太陽光電板的大樓每年可減少30%的二氧化碳排放。此外,竹材因其快速成長特性,被廣泛認為是理想低碳替代材料之一。

環境可持續發展評估指標的作用與實踐案例

生物多樣性指標:保護植被與設置生態廊道的重要性

「生物多樣性」指標鼓勵在開發過程中維護原有植被並設置生態廊道,例如連接自然區域的小徑或人工濕地。新竹某社區引入人工濕地,不僅吸引鳥類停留,也改善了當地的小氣候條件,成為生物多樣性保護的典範。

綠化量指標:屋頂綠化及立體綠化的環境效益

「綠化量」指標鼓勵推廣屋頂綠化及立體綠化,這些措施不僅美化城市景觀,也有效降低都市熱島效應。例如,台北101的屋頂花園不僅提升了建築的美觀性,還有效降低周圍溫度約攝氏兩度,展現了綠化對環境的正面影響。

基地保水指標:透水鋪面和雨水花園對水資源管理的貢獻

「基地保水」指標提倡使用透水鋪面和雨水花園,以提高土地滲透性能並減少都市洪災風險。透水鋪面是一種特殊的地面材料,允許雨水滲透地下而非流入下水道。例如,高雄某校園利用透水鋪面技術成功避免颱風季淹水困擾,成效顯著。(資料來源:《都市水資源管理報告》,2019年版)。

水資源與污水垃圾改善指標:節水設備和垃圾分類系統的影響力

在「水資源與污水垃圾改善」方面,許多新型社區已普遍安裝節水設備與污水處理設施,同時推行垃圾分類制度。一些地方甚至試驗堆肥技術,將廚餘轉化為肥料,用於社區內的小型農場種植蔬果,形成資源循環的良性模式。例如,台中某社區透過堆肥技術,每年減少了約10噸廚餘垃圾,並成功種植出無毒蔬菜供居民食用。(資料來源:《廢棄物管理年報》,2021年版)。

綜合分析台灣綠建築政策對永續發展的影響

台灣透過完善且科學化的綠建築政策及其細緻的評估體系,有效提升了能源效率並兼顧自然環境保護。然而,要真正實現永續發展目標,仍需從以下幾個方面努力:

第一,加強民眾教育與宣導,例如舉辦社區講座或學校課程,讓更多人了解綠建築的價值與實際效益;

第二,提供企業更多政策支持,鼓勵其投入綠建築技術創新,例如稅務優惠或補助計畫;

第三,建立完善的監督與評估機制,例如定期檢查建築是否符合綠建築標準,並公開評估結果以增加透明度。

唯有政府、企業與民眾共同努力,才能真正實現永續發展的願景,為下一代創造一個更加舒適且永續的生活環境。