台灣四面環海,其得天獨厚的地理條件孕育了多樣化且珍貴的海洋資源。然而,由於長期忽視有效管理,自然環境正逐漸惡化。《海洋保育法》的誕生無疑是一項重要舉措,但它究竟如何改變現狀?本文將深入探討這部法律對自然海岸和瀕危物種帶來的影響,以及未來可能需要改進之處。

一、台灣《海洋保育法》的背景與立法目的

台灣作為島嶼國家,其經濟活動和居民生活深受周邊水域影響。然而,多年來由於過度開發、污染以及過漁等因素,自然棲地比例驟減。例如,目前台灣自然型態保存良好的沿岸僅剩下約55.56%,而珊瑚礁生態系中也只有一處被認定為健康良好。此外,由於高級消費者(如大型魚類)的缺席,更顯示出漁業壓力已達到不可忽視程度。在此背景下,《海洋保育法》應運而生,其目標是透過法律手段平衡人類活動需求與自然界承載能力間的新共識,同時促進永續發展並創造健康穩定之大環境基石。

二、自然海岸的保護措施與成效

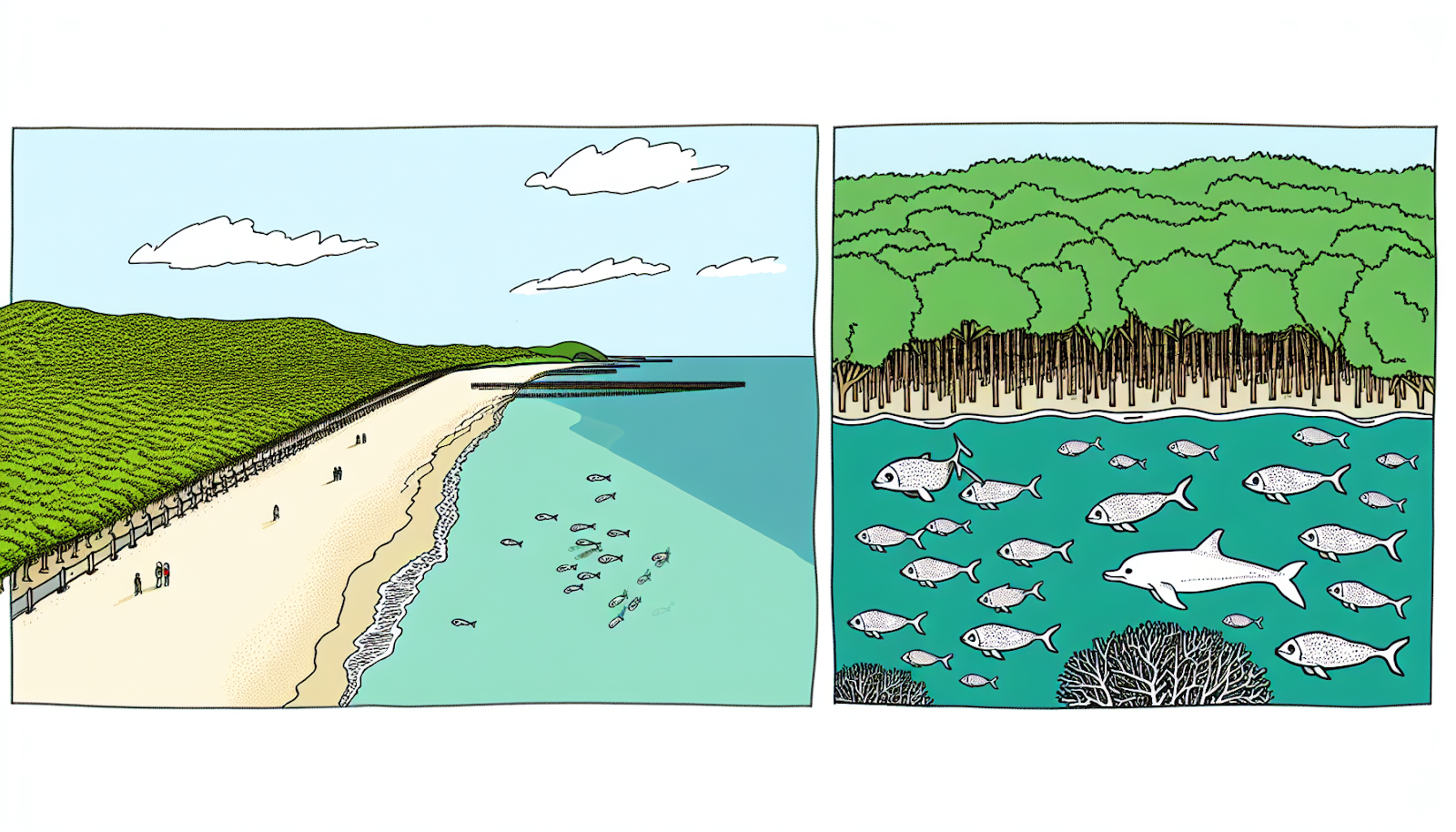

為了保護自然海岸,《海洋保育法》提出了一系列政策與法規,例如《台灣沿海地區自然環境保護計畫》及《永續海岸整體發展方案》。這些政策的實施措施包括人工養灘、綠色防風林等,旨在減少侵蝕並恢復自然生態。例如,高雄旗津地區的保護案例便是一個成功的範例,通過人工養灘和植被復育,當地的生態環境得到了顯著改善。此外,珊瑚礁生態系修復工作也正在進行中,試圖恢復這些海洋生態寶藏。

根據最新數據,台灣已設立多處自然保護區,占水域面積的18.76%。然而,僅有一處珊瑚礁生態系被認定為健康良好,顯示出台灣在海洋生態保護上仍有很大的進步空間。同時,人工化與侵蝕威脅依然存在,這些問題需要持續關注。

三、瀕危海洋物種的具體保護策略與挑戰

《海洋保育法》對瀕危海洋物種的保護同樣不遺餘力,禁止捕撈和販售瀕危物種如綠蠵龜和中華白海豚等,並加強執法能力以確保法律落實。此外,還推動棲地修復措施,例如紅樹林濕地恢復及河口清理行動,為瀕危物種提供更適宜的生存環境。同時,政府也開始監督離岸風機工程對鯨豚的影響,以減少人類活動對這些物種的威脅。

以中華白海豚為例,該物種目前被列為極危(CR)等級,面臨工業污染和船隻干擾的雙重威脅。其他鯨豚類物種則分布於不同的威脅等級,顯示出台灣海域的生態壓力仍然嚴峻。此外,台灣海域記錄到32種鯨豚,雖顯示出多樣性,但部分物種受威脅程度嚴重。同時,龍王鯛的數量也因過度捕撈而急劇下降,這些案例都凸顯了保護工作的艱鉅性。

四、海洋保護區劃設的重要性及其管理問題

海洋保護區的劃設是《海洋保育法》的另一項重要內容,主要分為核心區、緩衝區和永續利用區三個功能區域。這種劃分方式旨在平衡保護與利用之間的關係,既能保護生態,又能滿足人類活動需求。

然而,管理上的挑戰仍然存在,例如執法資源不足和跨部門協調困難,這些問題都影響了保護區的實際效果。未來需要引入更多技術支持和國際合作經驗,學習其他國家在保護區管理上的成功做法,例如珊瑚礁修復技術或鯨豚觀察員制度,才能有效提升保護區的運作效率。

五、公民參與與教育推廣的重要性

除了政府的努力,公民參與也是海洋保育的重要一環。《海洋保育法》鼓勵公眾舉報違規行為,並提供獎勵機制以提升守法意識。例如,成立「海洋保育類野生動物救援組織網」便是一項創新措施,讓更多民眾參與到保育行動中。同時,推廣教育課程也被視為提高大眾對海洋生態重要性認知的關鍵措施。

例如,許多學校已將海洋保育納入課程內容,透過實地參訪和講座等形式,讓學生從小培養環保意識。這些努力不僅能提高社會對保育工作的支持度,也能為未來的環境保護奠定基礎。

六、未來方向建議

展望未來,台灣需要增加長期生態監測資源投入,建立完整的數據庫以支持政策決策。例如,可以追蹤自然棲地恢復面積或瀕危物種數量變化作為指標,來評估保護工作的成效。同時,強化國際合作,引入其他國家的成功經驗,例如在珊瑚礁修復或鯨豚觀察員制度上的做法,也能有效提升本地執行力和效率。

總結來說,《海洋保育法》雖然已取得一定成效,但仍有許多需要改進的地方。透過法律、政策、教育與公民參與的多管齊下,我們有理由相信,台灣的自然海岸與瀕危物種將迎來更光明的未來。