台灣《海洋保育法》的通過,象徵著我國在應對全球氣候變遷與環境惡化挑戰上的一大突破。這部法律不僅為減少污染提供了具體框架,也致力於恢復受損的海洋生態系統,同時推動永續漁業發展。以下將深入探討這部法律的背景、影響及未來挑戰。

台灣《海洋保育法》的背景與重要性

近年來,全球對環境議題的重視逐漸升溫,尤其是海洋污染和生態系統退化問題備受關注。台灣作為四面環海的島嶼,長期面臨嚴峻的海洋污染與過度捕撈問題。《海洋保育法》的通過,不僅回應了國際間對可持續發展目標(SDGs)的要求,更填補了台灣在相關領域立法上的空白。這部法律不僅是一項政策宣示,更是一份承諾,顯示政府對保護海洋資源的重要性及決心。

全面減少污染:從源頭到治理的多層次策略

《海洋保育法》針對污染問題提出了多層次的解決方案。例如,「海洋廢棄物循環產品標章」成為全球首例由政府支持並制定驗證程序,用以證明產品來源於回收再利用之廢棄物。一些企業已開始使用回收自塑膠瓶蓋或舊漁網製成的新材料,如運用於製造服飾或建材,不僅降低垃圾進入大自然後造成二次傷害,也促使更多人認識到垃圾分類的重要性。

根據官方報告,自該標章推出以來,全國塑膠垃圾回收率已提升約15%,有效減輕沿岸地區垃圾堆積壓力。此外,《海洋保育法》強化了對工業排放和船舶油污等傳統污染來源的監管力度,同時結合教育宣導、技術研發以及跨部門合作。例如,一些企業共同研發無毒清潔劑成功應用於港口清理工作,每年可減少約20%的有害排放物質。

保護海洋生態系統:劃設保護區與資源復甦

除了減少污染,《海洋保育法》特別強調對自然棲息地和瀕危物種優先關注。例如,各級政府需劃設並整合現有或新增之「海洋保護區」,這些區域受到嚴格管理,包括限制開發活動、採取衝擊減輕措施,以及必要時進行人造補償計畫。

然而,目前部分地方政府在執行上仍存在協調不足問題,例如某些地區缺乏有效邊界設定或監測機制,使得部分「名義上的」保護區形同虛設。因此,加強跨部門合作以及公民參與至關重要。例如,可透過公開聽證會讓各方利益相關者表達意見,以提高政策透明度。

此外,在已被破壞殆盡之珊瑚礁群中,可透過人工移植方式加速其恢復;針對如綠蠵龜等瀕危物種則需建立專屬繁殖基地以提高存活率。像是澎湖地區推動之珊瑚復育計畫,截至2022年底已成功覆蓋超過50公頃珊瑚群落,有效改善當地魚類棲息條件。

推動永續漁業:建立科學與公平的漁業管理模式

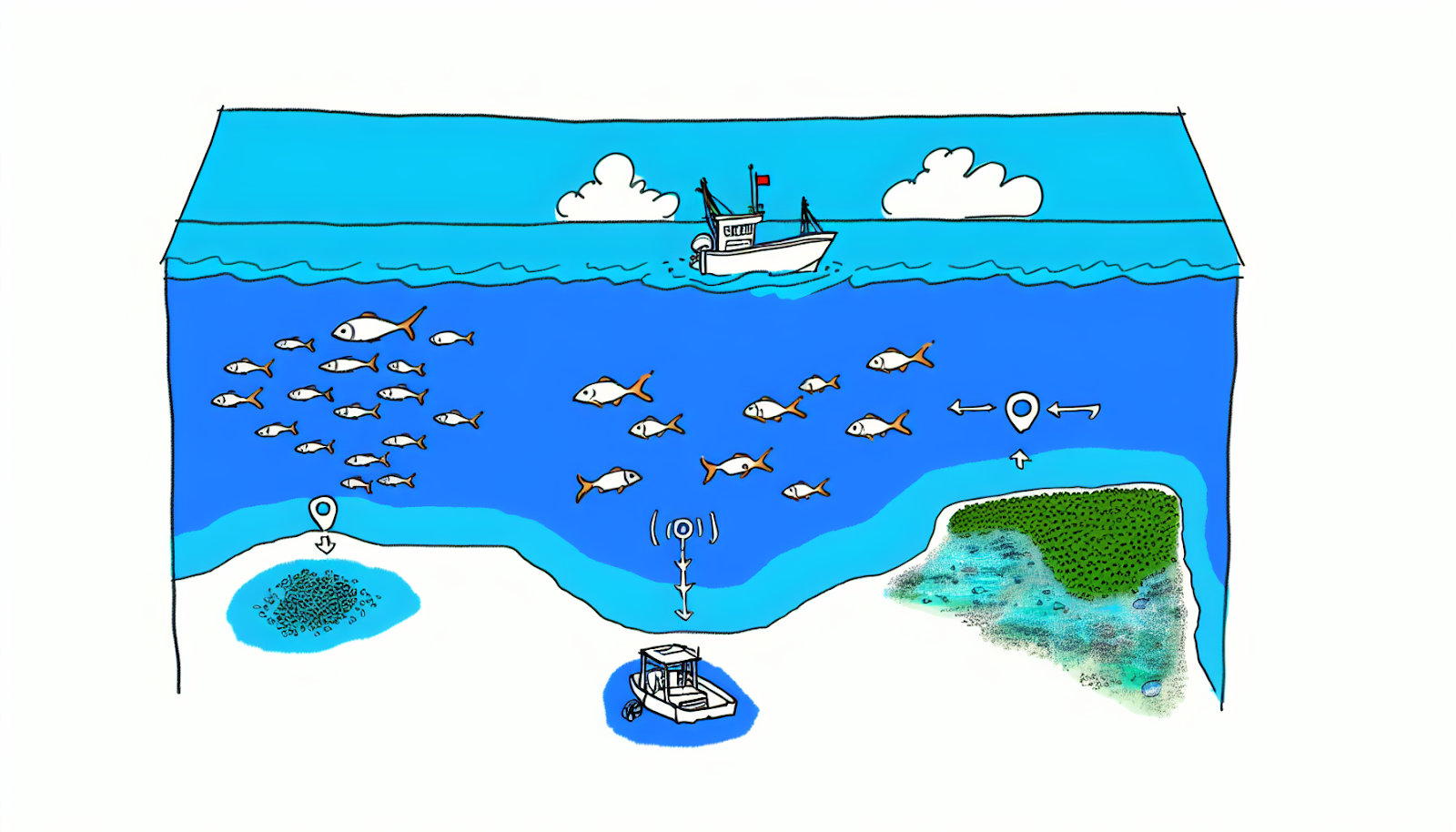

長期以來,我國漁業因追求短期利益而忽略可持續性原則。《海洋保育法》首次將「永續」納入核心價值觀,例如禁止捕撈特定魚種或使用破壞性工具,同時要求所有營運者遵守基於科學數據之配額制度。此舉不僅降低某些魚種滅絕風險,也讓整個產業鏈更加透明化、公平化。

例如,每年針對魩鱙選擇3個月禁漁期,而櫻花蝦則有固定休養時間,此類措施已使魩鱙捕撈量穩定增加10%,同時避免過度捕撈。此外,引入智慧科技,如GPS追蹤技術,不僅提升了捕撈效率,也符合道德規範。同時,《海洋保育法》也重視基層勞工權益保障,例如確保持久收入來源及工作安全條件改善。一些沿岸社區已開始試點智慧漁網技術,此技術能自動識別目標魚種,有效降低誤捕率達30%以上,大幅提升經濟效益。

《海洋保育法》的長期效益與未來挑戰

總結而言,《海洋保育法》將成為改變台灣藍色經濟的重要里程碑。不論是在改善水質、增加魚群數量還是提升旅遊吸引力方面,其潛在收益都十分顯著。然而,我們也必須正視執行層面可能遇到之困難,如地方政府協調不足、人力財力分配失衡以及法律競合問題等。

未來,政府應加強公私合作夥伴關係,建立完善的績效評估機制,並持續進行政策調整與資源投入。例如,透過成立跨部門協作小組,協調中央與地方資源分配,並引入第三方機構進行政策監督。同時,通過更多公民參與機會,如吹哨者條款或訴訟條款,鼓勵民眾積極監督政策執行情況,也是不可忽視的一步。我們相信,只要全民共同努力,就能確保存留一片健康且富饒的大藍色家園!