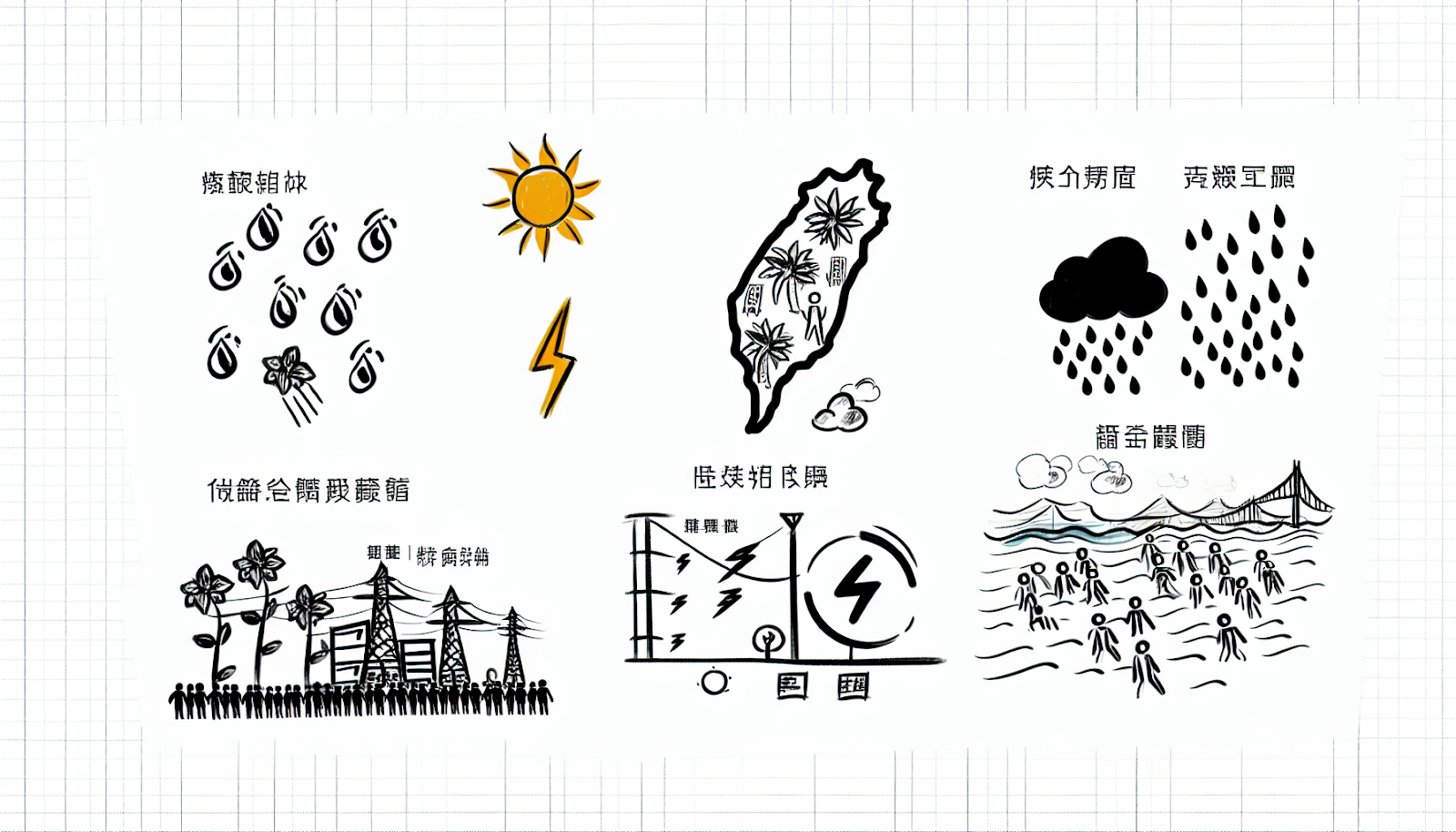

氣候變遷已成為全球關注的重要議題,而台灣作為一個位於亞熱帶且四面環海的小島國家,更是首當其衝。本文將從即時性和長期性的角度,探討氣候風險對台灣造成的具體影響,以及可能採取的應對方案。

一、即時性風險分析

極端高溫對健康與能源的威脅

夏季高溫早已成為台灣人熟悉的一部分,但近年來極端高溫事件愈加頻繁且持續時間更長。根據研究,高溫不僅讓戶外工作者和老年人口面臨中暑甚至死亡危機,也使得電力需求大增,加劇能源供應壓力。例如,在2021年的夏季,全台用電量屢創新高,使得電網負載達到臨界點。此外,高溫還可能引發更多心血管疾病案例,因此需要特別注意弱勢族群健康。根據統計資料,今年7月因熱傷害就醫的人數比去年同期翻倍至200多人,顯示出高溫對健康的直接威脅。

淹水與豪雨災害的挑戰

淹水問題在中南部地區尤為嚴重,每逢梅雨季或颱風侵襲,大量降雨往往導致市區積水和農田受損。這樣的大規模降雨主要由於暖化後的大氣攜帶更多水汽所致,使得一次降雨量更加集中。例如,在2020年的梅雨季節期間,中南部稻田因淹水而大幅減產,不僅直接影響農民收入,也威脅糧食供應安全。根據中央氣象局的數據,該年6月的降雨量較歷史平均值增加了25%,進一步凸顯氣候變遷對降雨模式的影響。

颱風強度增加帶來的損害

科學研究顯示,由於海洋表面溫度升高,颱風生成後攜帶更多能量,因此強度也有所提升。例如,在2016年的莫蘭蒂颱風,不僅摧毀了大量房屋,也導致南部地區停電數日。根據經濟部的統計,莫蘭蒂颱風造成的經濟損失高達53億元。此外,有研究預測未來每次颱風吹襲將伴隨35%的平均降雨量增幅,這意味著颱風帶來的破壞力將進一步升級,對基礎設施和居民生活構成更大威脅。

海平面上升對沿海地區的影響

由於全球暖化引起冰川融化以及熱膨脹效應,使得海平面逐漸上升。這直接導致沿海低窪地區如彰化、雲林等地更容易遭受海岸侵蝕和鹽化問題。其中,「海岸侵蝕」指的是波浪作用下土壤被沖刷流失,而「鹽化」則是因地下水受到滲透污染而無法再利用。不僅如此,一旦發生暴潮或強烈颱風,引發的大規模淹水將更加難以控制。目前估算西南沿海可能有超過1758平方公里土地受到不同程度浸沒,這對當地農業和漁業經濟帶來了重大挑戰。

二、長期性風險探討

氣候模式改變對經濟與基礎設施衝擊

氣候模式的不穩定,使得企業運營成本增加。例如,由於乾旱或洪災頻率提高,各類基礎設施維護費用也同步飆升。此外,以科技業為例,如果原材料供應鏈因異常天氣中斷,不僅會拖累國內生產,更可能波及全球市場秩序。例如,2020年某半導體公司因供應鏈中斷導致出貨延遲,損失高達數千萬元,顯示氣候變遷對經濟穩定性的長期威脅。

水資源短缺問題及其後果

降雨分布的不均勻以及乾旱頻率增加,使得自來水供應系統承受巨大壓力。如果無法有效管理有限資源,不僅日常生活受到影響,包括工業製造領域亦會遭遇瓶頸。例如,在2021年間,台中和苗栗兩縣曾因連續半年未見有效降雨而啟動限水措施,對當地居民和工業生產造成重大不便。乾旱的主要原因包括氣候變遷導致的降雨模式改變以及水資源管理不足。

三、應對方案

政府層面的調適策略與行動計畫

行政院推動了「國家氣候變遷調適政策綱領」,涵蓋災害管理、水資源保護、能源供給等八大領域。同時,各部門間協作有助於制定更全面且具體可行的方法,例如建立精準預警系統以減少災害損失。然而,政策的落實仍需克服資金和人力限制,並確保地方政府能有效執行。政府應進一步強化跨部門合作機制,並定期檢討執行進展,以提升政策效能。

地方政府因地制宜的防災措施

各縣市根據自身特點推動地方型調適示範項目。例如,台北市透過智慧科技優化排洪系統,而嘉義則專注於提升農田灌溉效率。然而,這些措施在推行過程中也面臨資金不足、技術人力短缺等挑戰,需透過中央與地方合作來克服。此外,地方政府應加強與社區的溝通,確保防災措施能切實滿足當地需求。

教育訓練提升社會應變能力

透過教育與訓練,提升全民對氣候風險的認知與應變能力是長期解決之道。例如,學校可以加入氣候變遷相關課程,企業則可針對員工進行防災演練,讓社會各界都能在災害發生時迅速反應。此外,政府可透過社區活動和宣導,讓民眾了解如何應對極端天氣事件,並鼓勵參與社區防災演練,提升整體應變能力。

推廣綠建築與都市綠化以減緩氣候壓力

綠建築與都市綠化不僅能降低城市熱島效應,還能吸收部分降雨,減少淹水風險。例如,新北市的「綠屋頂計畫」已成功在多處公共建築上實施,為城市提供了更多綠色空間。然而,這些計畫的推行需要克服高昂的初期建設成本以及維護管理上的挑戰。政府應考慮提供補助或稅務優惠,吸引更多企業和民眾參與綠建築與都市綠化計畫。

四、結論:整合多方力量,實現永續發展

氣候風險對台灣的影響既即時又長遠,無論是極端天氣事件還是長期的資源壓力,都需要全社會共同面對。具體而言,應強化政策執行力、促進跨部門合作,並持續投入資源於教育與技術創新。透過政府政策的推動、地方措施的落實,以及全民教育與綠色技術的應用,我們有機會減少風險並實現永續發展。唯有整合多方力量,才能在這場全球性的挑戰中找到屬於台灣的解方,為未來世代創造更安全的生活環境。