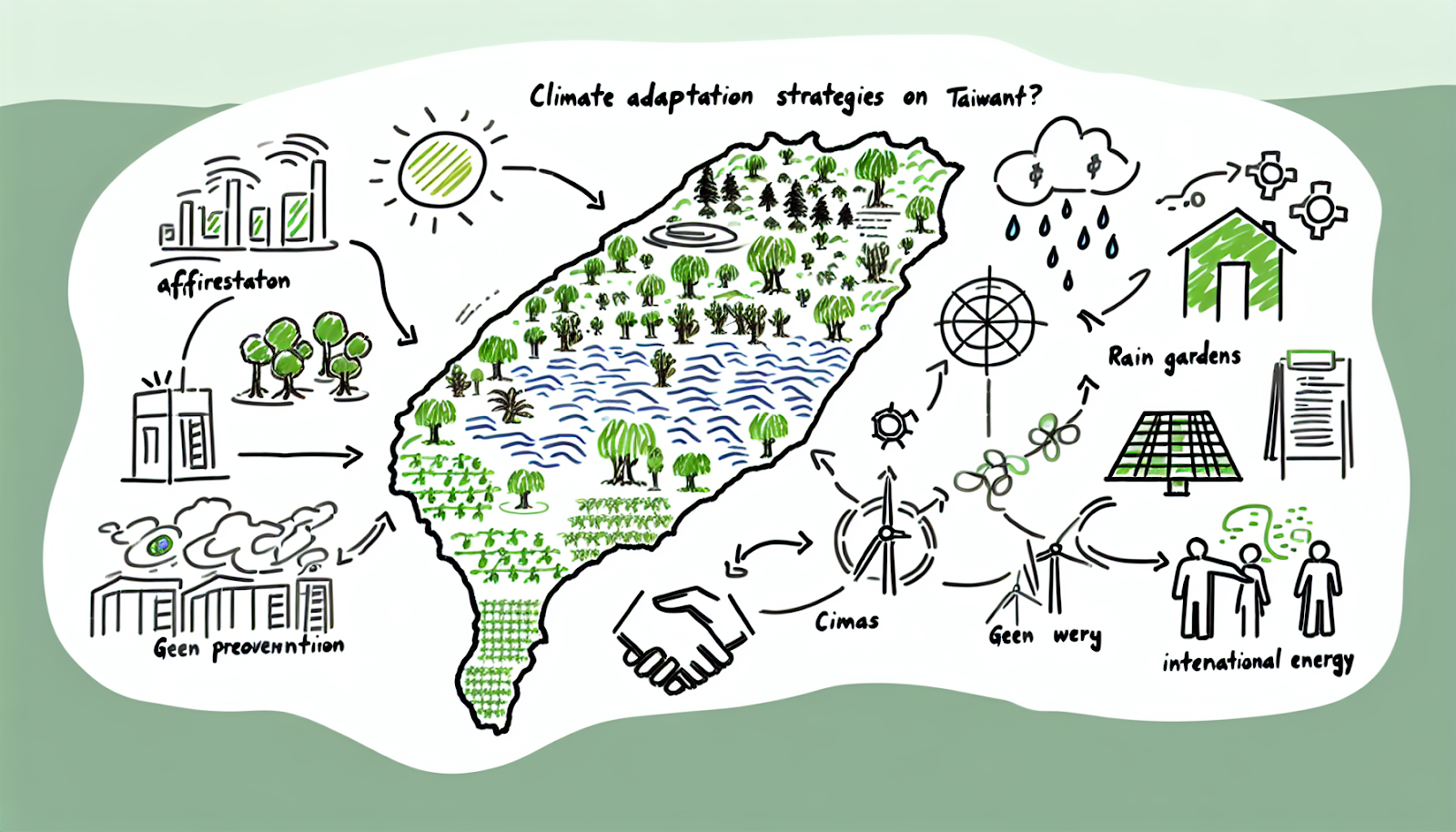

面對全球氣候變遷帶來的挑戰,台灣作為一個島嶼型國家,其地理位置使得我們更容易受到極端天氣事件、海平面上升等影響。因此,有效應對並減少氣候風險成為當前刻不容緩的課題。以下將從多個面向探討台灣在面對氣候風險時應採取的調適策略,以期提升整體韌性

一、全面評估與政策強化

台灣已制定「國家氣候變遷調適政策綱領」,涵蓋災害、水資源、土地使用等八大領域,同時通過「國土計畫法」和「海岸管理法」進一步落實。然而,在執行過程中仍存在挑戰,例如中央和地方政府在颱風季節是否能快速啟動防災機制往往受限於資源分配效率。為提升政策的有效性,應加強跨部門合作,並定期更新數據,確保資料的準確性和即時性。建立全國性的氣象監測網絡是提升政策反應速度與精準度的關鍵。

二、 減碳行動與清潔能源推廣

降低碳排放是減輕氣候變遷影響的重要手段之一。政府可以加速推動太陽能板安裝補助計畫及擴大離岸風電場建設,儘管這些措施可能因土地需求或儲能技術瓶頸而受阻。企業亦需積極投入低碳技術研發,如電池儲能系統。個人層面也可透過選擇公共交通工具或節能家電來降低日常碳足跡。例如,若一個家庭全面改用LED燈泡,每年可減少約200公斤二氧化碳排放量。政策激勵,如稅收優惠或補助方案,將有助於提升普及率。

三、植樹造林與都市綠化

植樹造林不僅有助於吸收二氧化碳,還能改善城市微氣候。都市中綠色屋頂或垂直花園的建設是一種創新方法,有效提升植被覆蓋率。例如,新北市在易淹水地區運用了雨水花園技術,有效減少洪水損失。儘管這些措施可能面臨空間限制或高昂的維護成本,但結合社區參與能有效促進其長期效益。社區工作坊的舉辦能提高居民的認同感與參與度,從而共同維護環境。

四、永續生產與消費模式

要達成永續發展目標(SDGs),我們需要改變目前高耗能、高污染的生產模式。例如,農業部門可以引入智慧農業技術,如精準灌溉系統,既節省水資源,又提高作物產量。然而,小型農戶可能因缺乏資金無法負擔設備,因此政府應考慮提供補助或貸款支持。在消費端,我們應該提倡「買少但買好」的理念,選購耐用產品而非一次性用品,這樣不僅有助於環境保護,也符合經濟效益原則。消費者在了解產品壽命與環境影響後,選擇耐用產品的比例可提高20%。

五、公眾參與與國際合作

教育宣傳是讓更多人意識到氣候問題的重要途徑。學校課程應融入環保知識,而社區活動如垃圾分類比賽能提升民眾參與度。台灣應積極與其他國家合作,分享技術與資源,借鑒日本的防震建築經驗和歐洲的碳交易市場經驗。透過這些國際合作,台灣可以更有效應對氣候挑戰,並提升在國際社會中的影響力。

六、地方層級的調適實踐

地方政府在氣候調適中的角色至關重要。例如,台北市已將「韌性城市」概念納入都市規劃中,增加公共空間滯洪能力;屏東縣則針對沿海地區脆弱性加強海堤建設及紅樹林復育。然而,這些措施常因預算不足或居民配合度不高而受限,因此需要中央政府提供更多支持並加強社區溝通。屏東縣可透過舉辦紅樹林復育志工活動,讓居民親身參與,進一步提升地方生態保護意識。

七、科技創新與綠色金融支持

科技創新和金融支持在應對氣候挑戰中具有巨大潛力。可再生能源儲存技術的突破將徹底改變能源供應格局,而人工智慧(AI)和大數據分析可用於預測極端天氣事件。政府可以透過發行綠色債券吸引投資者參與低碳項目,同時鼓勵銀行推出優惠貸款方案支持企業轉型。綠色債券是一種專門資助環保項目的金融工具,例如建設風力發電場或太陽能設施,其收益率較穩定,適合長期投資者。

八、結論:攜手打造韌性台灣

總結來說,面對日益嚴峻的氣候風險,我們需要從政策、技術到行動全方位出擊。無論是中央政府、地方政府、企業還是個人,都有責任為下一代打造一個更安全、更永續的生活環境。透過全面且細緻的調適策略,加上跨部門合作及持續監測修正,我們有能力實現「韌性台灣」願景,攜手迎接未來挑戰。