台灣在責任消費與生產方面有哪些成功案例與政策措施可以作為推動永續發展的借鏡?

導讀:

台灣作為一個資源有限且高度依賴進口的島國,在全球倡導永續發展的大潮中,如何實現責任消費與生產(SDG 12)成為重要課題。然而,透過政府政策引導、企業創新以及民間力量的結合,台灣已經在這方面取得了不少亮眼成果,也為其他國家提供了寶貴借鏡。以下將從成功案例、政策措施及永續發展目標的在地化與評估機制三方面進行探討。

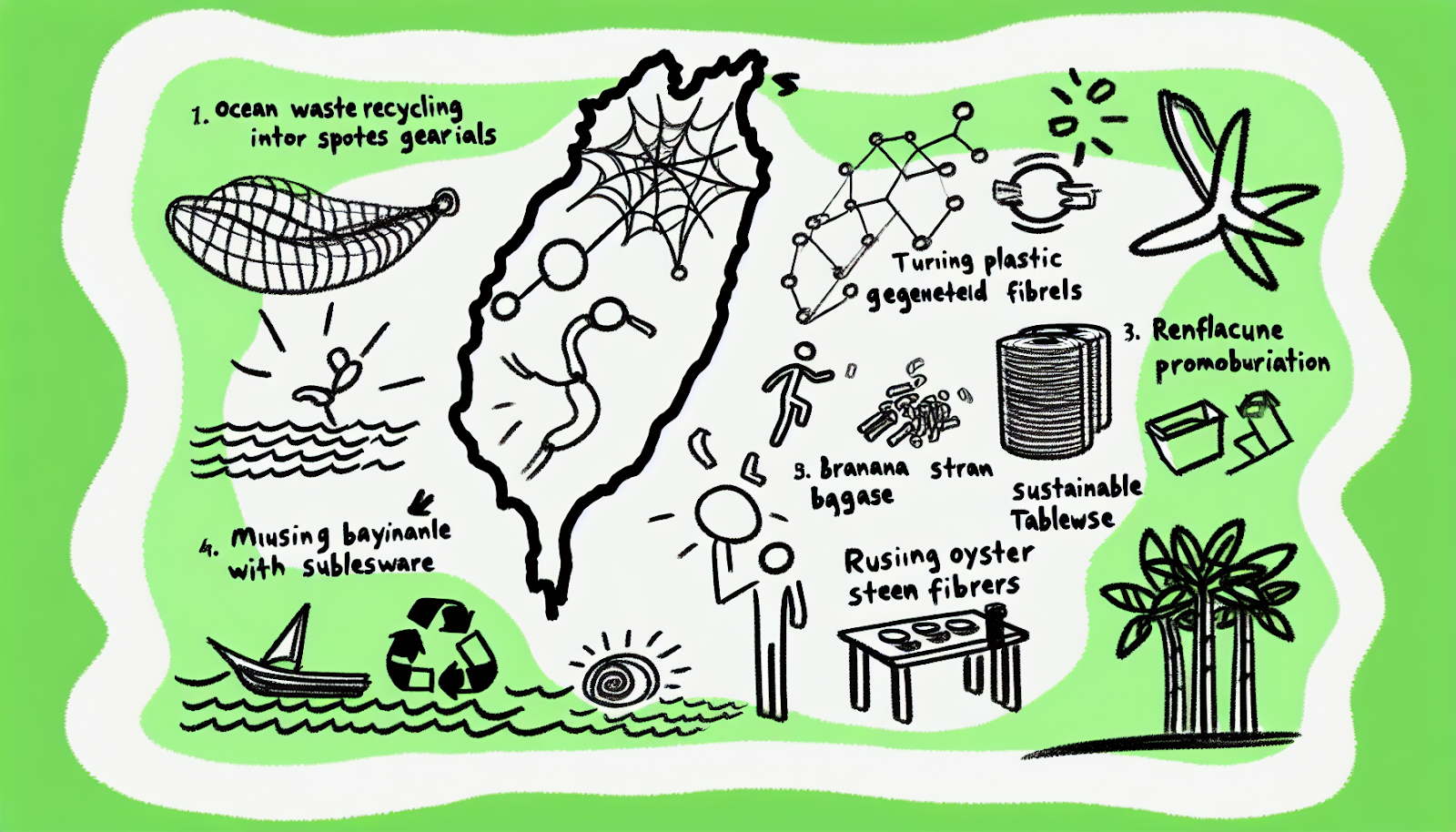

嘉義縣海洋廢棄物再生計畫:創造經濟價值與環境保護的雙贏

嘉義縣海洋廢棄物再生計畫是一個典型例子。當地政府聯合企業將海洋中的廢棄物轉化為再生材料,例如將廢棄漁網回收後製成高性能材料,成為製造運動用品的新來源。這項計畫不僅有效減少海洋污染,還創造了新的經濟價值,並促進地方經濟發展。然而,此類回收技術可能面臨成本較高或技術門檻等挑戰,未來需要更多資金與技術支持以提升效能。

高雄旗山創新農業應用:從香蕉莖纖維到減塑行動

高雄旗山則以香蕉莖纖維開發出可分解材料,用於取代傳統塑膠產品。這項創新不僅是農業廢料的新用途,更是減塑行動的一大步。然而,目前市場接受度仍需提升,同時需要克服量產成本和供應鏈建設等問題。值得注意的是,這樣的技術突破為農業與環保的結合提供了新方向,也為其他農業廢料的再利用開創了可能性。

RENOUVO植物基材的開發與應用:甘蔗渣的永續價值

RENOUVO公司利用甘蔗渣等農業廢料製造出日常用品,如吸管和餐具,這些植物基材不僅環保,而且具有商業潛力。目前,其產品已逐步打入國際市場,但仍需持續關注不同市場對此類產品接受度和競爭壓力。例如,部分國際市場對產品的價格敏感度較高,可能會影響其推廣速度,因此需要進一步優化成本結構並拓展應用範圍。

嘉義縣蚵繩再生合作模式:廢棄物資源化的創新探索

嘉義縣與大型企業合作,將蚵繩回收後製成環保絲,再供應給知名運動品牌如Patagonia和Nike,用於製作高性能外套材質。這種合作模式成功探索了廢棄物資源化的新方向,不僅減少了廢棄物對環境的影響,也帶來一定經濟效益。然而,未來仍需解決回收物流成本及規模化挑戰,以達到更廣泛推廣。此外,如何讓更多小型漁業社區參與其中,也是值得關注的議題。

政策措施推動永續發展

鼓勵產業綠化及清潔生產標準制定

政策支持是推動責任消費與生產的重要力量之一。截至2021年,已有215家工廠通過綠色工廠標章或清潔生產評估系統,其中包括針對造紙業特別訂定的清潔標準。不過,在執行過程中,小型企業可能因資金或技術不足而面臨困難,需要更多輔助方案支持,例如提供低利貸款或技術培訓,以幫助其達成標準。

公私部門綠色採購擴大市場規模

公私部門共同參與綠色採購顯著擴大了環保產品市場規模。例如,2021年政府機關綠色採購金額達112億元,而民間企業則達到523億元。然而,要讓更多中小型企業加入此行列,需要降低相關認證成本並簡化程序,以提高參與率。此外,如何確保綠色產品的品質與供應穩定,也是未來需要解決的問題。

減少廢棄物並促進資源循環利用

在減少廢棄物和資源循環利用上,台灣透過技術媒合會議促進投資,同時開發化學雲平台追蹤物質流向,以提升風險控管能力。化學雲平台是一種數位工具,可即時監測化學物質的流向與使用情況,幫助企業更有效地管理資源。然而,各區域間可能存在技術落差,導致資源分配不均,因此需要加強跨區域協調機制。此外,畜牧糞尿水施灌農作、禽畜糞堆肥化等措施雖然有效提升養殖廢棄物再利用率,但也需解決農民對新技術的接受度問題。

發展永續觀光 推動在地旅遊模式

以國家公園為核心推動社區生態旅遊和友善農業輔導,不僅促進地方經濟,也提高居民對文化和自然保護意識。然而,要讓更多社區參與其中,需要加強教育宣傳以及提供初期補助,以降低投入門檻。同時,如何平衡旅遊發展與環境保護之間的矛盾,也是未來需要重點關注的課題。

永續發展目標在地化與評估機制

制定台灣永續發展目標並滾動修正

台灣自2018年起參考聯合國「2030議程」,提出「臺灣永續發展目標」,並持續滾動修正以適應新的挑戰。這些目標涵蓋多項指標,包括循環經濟、能源效率提升等,為台灣的永續發展提供了清晰的方向。然而,如何確保各界對目標的認同與落實,仍需透過更多溝通與協調。

自願檢視報告作為國際參考依據

自願檢視報告(VNR)成為展示成果的重要工具,目前已發布兩部報告供國際參考。VNR是一種由國家主動提交的報告,旨在向國際社會分享永續發展的進展與挑戰,增強國際合作與交流。不過,如何確保報告內容的透明性與數據的準確性,是未來需要持續努力的方向。

國家永續發展獎的激勵作用

「國家永續發展獎」多年來表彰了眾多教育、企業、民間團體及政府機關,其評選基準涵蓋2050淨零排放目標等內容,有效激勵各界投入相關工作。然而,為了進一步提升其影響力,可以考慮增加更多針對中小型企業或地方社區的獎項類別,以促進更廣泛的參與。

結論:

總結來說,台灣在責任消費與生產上的努力不僅體現在具體案例中,也反映於完善的政策設計和執行上。未來,台灣可以深化資源循環技術研發,加強跨界合作,例如建立更多公私協力平台,共同分享成功經驗。同時,可藉由教育宣傳提高全民意識,使每位個人都能參與其中,並針對現有挑戰提出具體解決方案,共同邁向更美好的永續未來。